雷の過去データの調べ方

気象会社や気象庁のホームページを使って過去の雷の発生状況を調べる方法を紹介します。

日本で発生した全ての雷を調べられるわけではありませんが、無料で手軽に調べられますのでやってみて損はありません。

1ヶ月以内の落雷であれば気象会社

フランクリン・ジャパン(外部サイト)

のホームページで落雷状況の地図を見ることができます。

ここで当たりを付けたら、次に気象庁のホームページ

過去の気象データ検索(外部サイト)

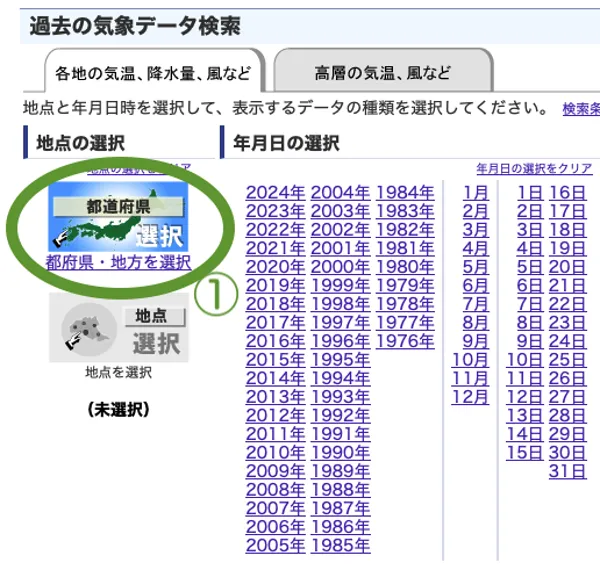

を開き、「都道府県選択」(図の①)をクリックします。

次に、雷があったか調べたい都道府県を選びます。

今回は東京都(図の②)をクリックします。

次は観測地点を選びます。

最近の雷の観測記録があるのは東京都内では「東京」しかありません。

(最近の雷の記録がある地点は

雷の判別を自動で行っている観測所(気象庁)

に掲載されている56地点と目視観測が残っている東京・大阪の2地点です)

今回は東京(図の③)をクリックします。

数年以上前の記録を見たいとき、「区分」に「気象台、測候所など」と表示される場所であれば雷の記録がある場合もあります。

例えば東京都父島では2019年3月までは雷の観測記録があります。

----------------

雷があった日を絞り込みます。

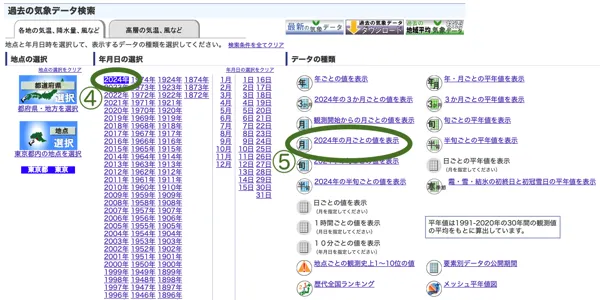

試しに「2024年」を選択します(図の④)※。

※雷があった日を特定できている場合

次に月→日の順に選択して「⚪︎年⚪︎月⚪︎日の1時間ごとの値を表示」を選択し、日表の確認に進んでください。

※雷があった日を特定できていない場合

次に「⚪︎年の月ごとの値を表示」(図の⑤)を選択します。

⑤をクリックして表示された表の右端「雷日数」を確認します(図の⑥)。

1月、2月、3月は1日、6月は2日間だけ雷の記録があるようです。

今回は6月を選択します(図の⑦)。

⑦をクリックして表示された表の右端「天気概況」を確認します(図の⑧)。

”雷を伴う”の記載があれば雷の観測記録があります。

6月2日の昼(6時から18時)と3日の昼と夜(6時から18時と18時から翌日6時の間)に観測の記録があるようです。

今回は6月3日を選択してみます(図の⑨)。

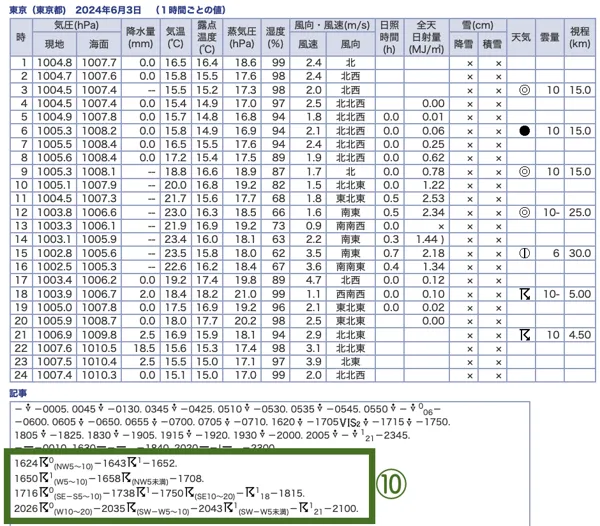

下の画は2024年6月3日の東京の観測記録(日表)です。

下の方の「記事」に雷の記録があります(図の⑩)。

(記号の意味は

天気欄と記事欄の記号の説明(気象庁)

に掲載されています)

「T」と「く」が重なったようなマークが「雷電」の観測を意味しています。

この例では、16時24分から21時にかけて断続的に雷を観測しています。

4桁の数字は雷を観測した時間(時分)です。1624が16時24分を意味します。

横棒(ー)で繋がっている間は雷が続いています。

ここには「雷電」の観測しかありませんが、「T」なら雷鳴、下に矢印の付いた「く」なら雷光を意味します。

雷鳴は音だけ(ゴロゴロとかバリバリとか聞こえた)、雷光は光だけ(光った)、雷電は音と光両方を観測したという意味になります。

雷の記号の右上の小さな数字(0〜2の整数)は、雷の強さです。

2はびっくりするぐらいの音や光、0はどこかで雷鳴ってる(光ってる)くらいの強さです。1はその中間です。

カッコ内のアルファベットと数字は観測地点(この例では気象庁のある場所)から見た雷の方向と距離を表しています。

『(NW5〜10)』は、『北西方向で5〜10kmの距離』を意味しています。

Nは北、Wは西、Sは南、Eは東です。8方位がアルファベットで表記されています。

(まれに距離の欄に『(Z)』と記載されることがあります。天頂(真上)を意味します。)

雷を観測している場所(気象庁や各地の気象台)からの距離は地理院地図(国土地理院)で調べられます。

距離の計測(国土地理院)も参考にしてください。

気象庁の観測では観測地点から半径40kmくらいの距離までしか雷を観測できません。

(条件によって観測できる範囲は変わるようです)。

このため、雷は鳴ったはずなのに観測された記録が見つからないこともあると思います。

その際は専門家に調査を依頼することもできます。

正式に雷の調査を依頼すると、気象庁では「気象証明」「気象鑑定」、フランクリン・ジャパンでは「落雷証明書」を手に入れることができます。

これらの有料サービスは数千〜一万円くらいの費用と数日以上の時間がかかります(1ヶ月以上かかる場合もあります)。

正確な料金と調査結果が出るまでにかかる日数は各機関にご確認ください。

注意点:

気象庁の証明や鑑定は受け取るまでに想像以上に時間がかかります。

また、気象庁では落雷証明書や罹災証明書は発行できないようです。

保険の請求をされる場合は、気象庁のホームページで公表されている観測記録を印刷するだけで通用するか、落雷証明書が必要か保険会社にご確認ください。

落雷証明書を発行できる会社はフランクリン・ジャパン以外にも何社かあるようです。

(私はフランクリン・ジャパンの関係者ではありません。よく聞く会社名ですので例として挙げています)

落雷証明書(外部サイト)(HPによると、フランクリン・ジャパンの証明書は3〜5営業日で発行されるようです)

気象証明と鑑定(外部サイト:気象庁)

参考資料

気象庁

過去の気象データ検索

https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php

雷の判別を自動で行っている観測所

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/chijyou/surf.html

天気欄と記事欄の記号の説明

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/mdrr/man/tenki_kigou.html

国土地理院

地理院地図

https://maps.gsi.go.jp

距離の測り方

https://maps.gsi.go.jp/help/intro/kinolist/3-keisoku.html

フランクリン・ジャパン

落雷証明書

https://www.franklinjapan.jp/syoumei-lp/